« Monsieur, répondit Julien, je suis gêné dans ces nouveaux habits ; moi, pauvre paysan, je n’ai jamais porté que des vestes ; j’irai, si vous le permettez, me renfermer dans ma chambre. »

Stendhal, Le Rouge et le Noir, livre I, chapitre IV, 1830

L'homme est un animal textile

Si le jeune Julien Sorel du début du Rouge et le Noir de Stendhal est si engoncé par le vêtement qu’il porte, c’est qu’il est gêné par la charge qu’il vient d’accepter, celle de précepteur. Ses habits d’ecclésiastique l’ont fait prêtre, l’objet technique qu’est la soutane semble faire le moine.

Pourtant, on répète à l’envi que l’habit de fait pas le moine, présupposant que l’habit transfigurerait effectivement l’homme qui le porte au point de le faire prêtre. S’il est clairement établi que l’imposture ne saurait être compensée par quelconque vêtement, Julien Sorel en fera lui-même les frais, ce que nous portons véhicule un message.

Le vêtement, à ce titre, revêt une double dimension. L’objet tailleur technique coexiste avec le message, l’aura, la volonté vestimentaire exprimée par le porteur. Le vêtement est un outil politique, social et économique, révélateur d’une histoire, d’un héritage dont nous nous réclamons lorsque nous nous habillons.

Il s’agira alors de dresser un aperçu historique du vêtement, de ses évolutions au gré des choix politiques, économiques et industriels des époques successives, afin de comprendre de quoi nous nous faisons les héritiers en adoptant et en faisant perdurer des codes qui sont, pour certains, centenaires.

Le pouvoir d'Ancien Régime par le vêtement

Quand Hyacinthe Rigaud peint le Roi Soleil en costume de sacre en 1701, il peint avant tout un homme politique en vêtement d’apparat. Le roi, en contre-plongée, est représenté de pied en cap, dans toute l’opulence versaillaise d’alors. Bas blancs moulants, manteau bleu semé de fleurs de lys, doublure d’hermine, sceptre, main de justice, épée de Charlemagne et champagne posée délicatement sur un coussin… Chaque élément revêt une signification symbolique forte.

Il s’agit alors pour le roi de montrer qu’il détient le pouvoir jusque dans ce qui l’habille. L’Etat, c’est lui, ce qu’il porte est aussi étatique que lui.

Parangon de l’opulence d’Ancien Régime, Louis XIV illustre l’habit politique total. Aussi les révolutionnaires de 1789 tenteront-ils de se détacher de cette symbolique en adoptant une sobriété, pas tout à fait populaire…

Le vêtement bourgeois du début XIXᵉ siècle

Inspiré par les révolutionnaires, la bourgeoisie anglaise adopte peu à peu un style plus sobre. Il s’agit alors de devenir un tiers état bourgeois, capitaliste et puissant, que le peuple ne tente pas de renverser. C’est à cette époque que le costume moderne commence à apparaître.

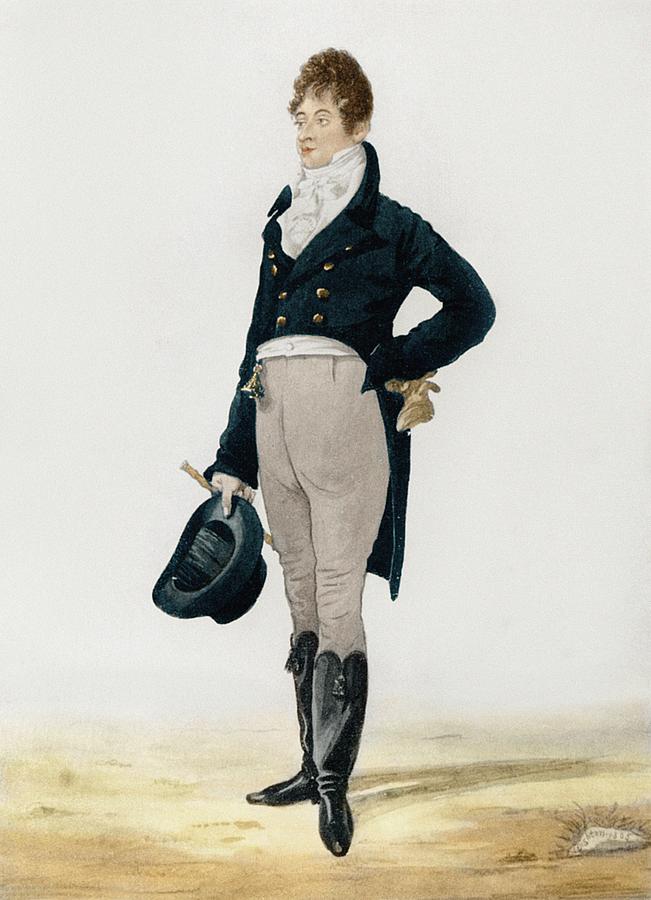

L’anglais Beau Brummell, souvent considéré comme le premier des dandys constitue un exemple de cet habillement bourgeois du début du XIXᵉ siècle. Vêtu d’une veste ajustée, cravate blanche impeccablement nouée, veste croisée aux boutons dorés et pantalon taille haute de coupe sobre, Brummell incarne le rejet des habits brodés et ostentatoires de l’Ancien Régime. Il impose une silhouette minimaliste, propre, structurée. Ce sont tout autant d’éléments qui rappellent les plus beaux costumes business d’aujourd’hui.

Brummell façonne sa personnalité publique autour de principes stylistiques (discipline du tissu, rigueur des couleurs, allure discrète) établissant une norme qui impose l’élégance sans ostentation; les balbutiements de l’understatement anglais. Le passage du justaucorps brodé au pantalon long, au drap simple et à la redingote marque un basculement vers une tenue empreinte de moralité bourgeoise.

Le flamboyant aristocratique disparaît au profit d’un vêtement plus fonctionnel et pudique. Ce mouvement, The Great Masculine Renunciation (La Grande Renonciation masculine), annonce le costume trois pièces.

Le style sobre de Brummell s’exporte via les élites britanniques. Boutons, cravate, chemise amidonnée, ligne du manteau, gilet bien coupé… ces éléments deviennent des références que tailleurs et élites françaises adoptent, participant ainsi à l’émergence d’un style homogène et impersonnel. Aussi Roi fût-il, Louis-Philippe, roi des Français se fait peindre en habit bourgeois, bien loin de la figure jupitérienne des Bourbons.

Ce nouveau mode vestimentaire est rendu possible dans l’ensemble des strates bourgeoises de la société par l’émergence de tailleurs spécialisés proposant des coupes ajustées, des tissus variés, des chemises amidonnées… L’artisan tailleur devient un acteur clef de la production vestimentaire standardisée.

1850 - 1900 : l'heure de l'affirmation par le vêtement

Le XIXᵉ siècle est un siècle bourgeois durant lequel des cercles sociaux, politiques et économiques se mettent en place et où l’appartenance à un même ensemble social est signifiée par le vêtement. Si vous flânez du côté du Musée d’Orsay, vous tomberez sur Le Cercle de la rue Royale de James Tissot (1866). Ce cercle est représenté réuni sur une terrasse des Tuileries : douze aristocrates en redingote ou frock coat, cravate et gilet sobres, assis ou debout dans des postures étudiées. La toile fixe l’instant où le costume masculin s’est définitivement installé comme signe d’une élite discrète, fermée mais aux envies de puissance.

Chaque homme porte un frock coat noir ou gris, tombant aux genoux, taille cintrée et col discret. Ce manteau formel, apparu dès 1820, domine la vie publique bourgeoise jusqu’aux années 1890. Il traduit la rigueur morale et la hiérarchie sociale des élites.

N’oublions pas qu’à cette époque, la bourgeoisie vient tout juste de gagner sa place dans le pouvoir politique, il s’agit alors de se montrer à la hauteur de la charge publique que les monarchistes leur contestent. La relative austérité et uniformité des tenues vise précisément à rassurer les détracteurs : ils vont gouverner car ils le peuvent et qu’ils en ont la stature.

Ajoutons que dans la toile, certains gilets plus clairs et des coupes légèrement raccourcies annoncent la transition vers le lounge suit de ville. Ce costume trois pièces, plus fonctionnel et urbain, s’impose dans les années 1890 pour les usages quotidiens plus informels.

L’âge d’or du costume (1900 - 1945)

Petit à petit, le costume fait son nid. La Révolution Industrielle frappe également le monde textile et l’automatisation de la confection des pièces mène à une plus grande uniformisation des vestiaires de ville. L’appartenance à une population urbaine est revendiquées par une classe urbaine plus modeste qui s’approprie les codes de la grande bourgeoisie de l’époque. Guerre oblige, le temps est à la sobriété et au deuil, les couleurs deviennent sombres, les coupes droites et les tenues plus austères. La peintre Tamara de Lempicka nous donne une éloquente illustration de cette austérité d’entre-deux-guerres en peignant son alter ego M. Thadeus Lempicki, en 1928.

Il porte un manteau croisé sombre, une écharpe claire. Chapeau à la main, il incarne une élite masculine des années 1920‑30 : assurance, distinction et discrète ostentation. La géométrie Art déco de la toile fait écho à l’architecture des villes modernes que l’on voit derrière lui. Politiquement, il s’agit de montrer une stabilité des institutions même en temps de guerre, et a fortiori le monde privé des banques et des firmes. Le manteau croisé à revers larges et l’écharpe claire structurent la silhouette avec force, symbolisant un homme urbain sûr de sa position sociale, même en temps de guerre mondiale (1914) ou de krach boursier (jeudi noir, 1929). Dans la première moitié du XXᵉ siècle, le costume coordonné (veste, gilet, pantalon) devient l’uniforme universel des classes instruites, tandis que les manteaux longs accompagnent les hivers citadins.

On retrouvera largement cette esthétique jusqu’à Hollywood chez Cary Grant ou Fred Astaire, formés à cette école de style.

Le costume-uniforme ? (1945 - 1980)

L’après‑1945 voit le costume masculin devenir un uniforme universel de la modernité urbaine. Il n’est plus seulement signe de distinction : il reflète la standardisation d’une société capitaliste et consumériste. La sculpture hyperréaliste de Duane Hanson, Executive (1971), représentant un homme en costume gris assis avec lassitude, cristallise cette transformation.

Après 1945, le costume trois pièces sombre s’impose comme l’uniforme des travailleurs du tertiaire dans un contexte de croissance économique et de bureaucratisation. En revanche, l’héritage victorien et les fantaisies du dandysme sont effacés : l’idéal masculin est sobre, discret, interchangeable, incarnant la « respectabilité » plus que la singularité.

Après 1945, le costume trois pièces sombre s’impose comme l’uniforme des travailleurs du tertiaire dans un contexte de croissance économique et de bureaucratisation. En revanche, l’héritage victorien et les fantaisies du dandysme sont effacés : l’idéal masculin est sobre, discret, interchangeable, incarnant la « respectabilité » plus que la singularité.

Le costume reste ajusté, avec vestes à revers étroits et pantalons fuselés, souvent accompagné d’accessoires comme le chapeau ou la cravate étroite.

On met le costume corporate pour être à son tour agent d’entreprise ou d’administration.

La libération culturelle entraîne des expérimentations : pattes d’eph’, couleurs plus vives, vestes longues et revers élargis. Mais même dans ces audaces, le costume reste l’habit du monde du travail.

Le cinéma bien habillé

Le tournant du millénaire et le nouvel ordre mondial post‑soviétique commencent à se dessiner dès les années 1980. L’Occident triomphant, la financiarisation de l’économie et la toute‑puissance des États‑Unis font du costume un véritable emblème culturel.

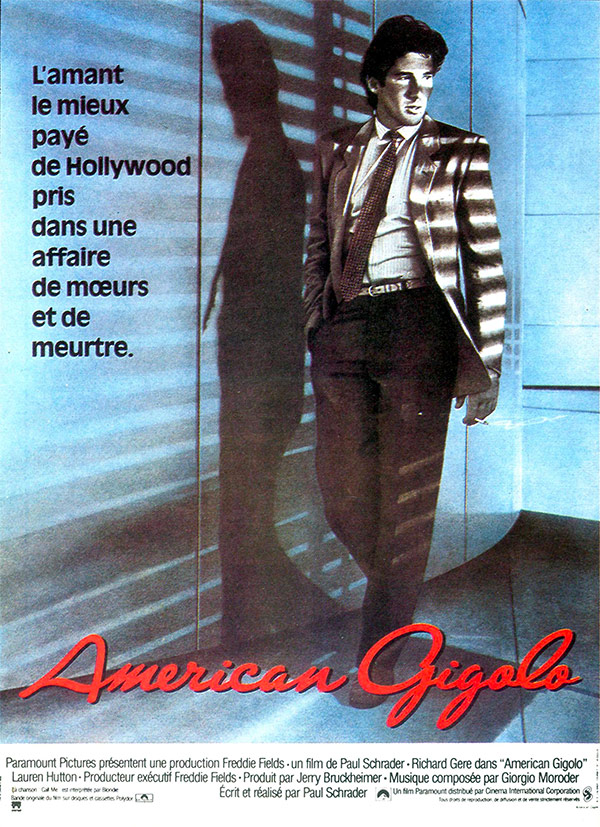

A ce titre là, l’affiche d’American Gigolo (1980) avec Richard Gere nous donne un exemple intéressant.

L’acteur y est représenté en costume clair, fluide, presque sensuel. Le costume n’est plus seulement un uniforme professionnel : il devient un objet de désir, lié à la séduction, au pouvoir et au corps masculin. Ce cinéma traduit la transformation de la société : réussite financière et hédonisme se confondent. L’homme sexy est un homme qui érotise les codes professionnels. La subversion est montrée, voulue, désirée.

Dans le monde réel, la figure du yuppie (young urban professional) incarne cette fusion du business et du style. Costume croisé à larges épaules, chemise pastel, cravate flashy : l’homme des années 1980 affiche sa réussite. Wall Street, la City et les centres financiers imposent ce look comme un signe ostensible de domination économique. Les films Wall Street (1987) et Working Girl (1988) fixent à l’écran cette silhouette conquérante.

Mais derrière le glamour, le costume se standardise encore davantage. Les années 1990 marquent la victoire du prêt‑à‑porter international. Les costumes des grandes firmes habillent la planète et créent une homogénéisation culturelle. Le costume devient à la fois plus accessible et plus codifié : gris, bleu marine ou noir, coupe droite, épaule marquée, pantalon fluide.

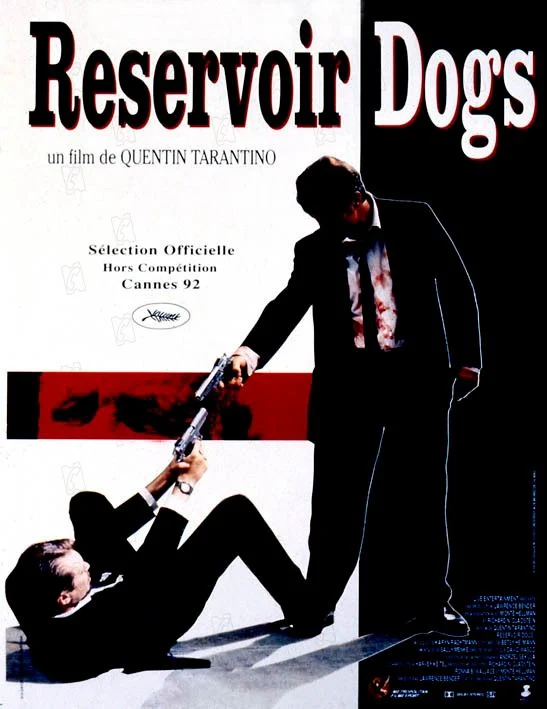

Dans la culture populaire, il devient un objet narratif. Tarantino en fait un signe identitaire avec les costumes noirs de Reservoir Dogs (1992). Les publicités et magazines masculins multiplient les clichés d’hommes en costume, vendant moins un vêtement qu’une promesse : celle du pouvoir et du contrôle.

À la veille des années 2000, le costume est devenu une icône. À la fois uniforme corporate et symbole cinématographique, il incarne une modernité urbaine mondialisée, préparant la bascule vers le costume‑accessoire et l’esthétique post‑formelle que l’on trouvera ensuite.

Le costume d'influence aujourd'hui et demain

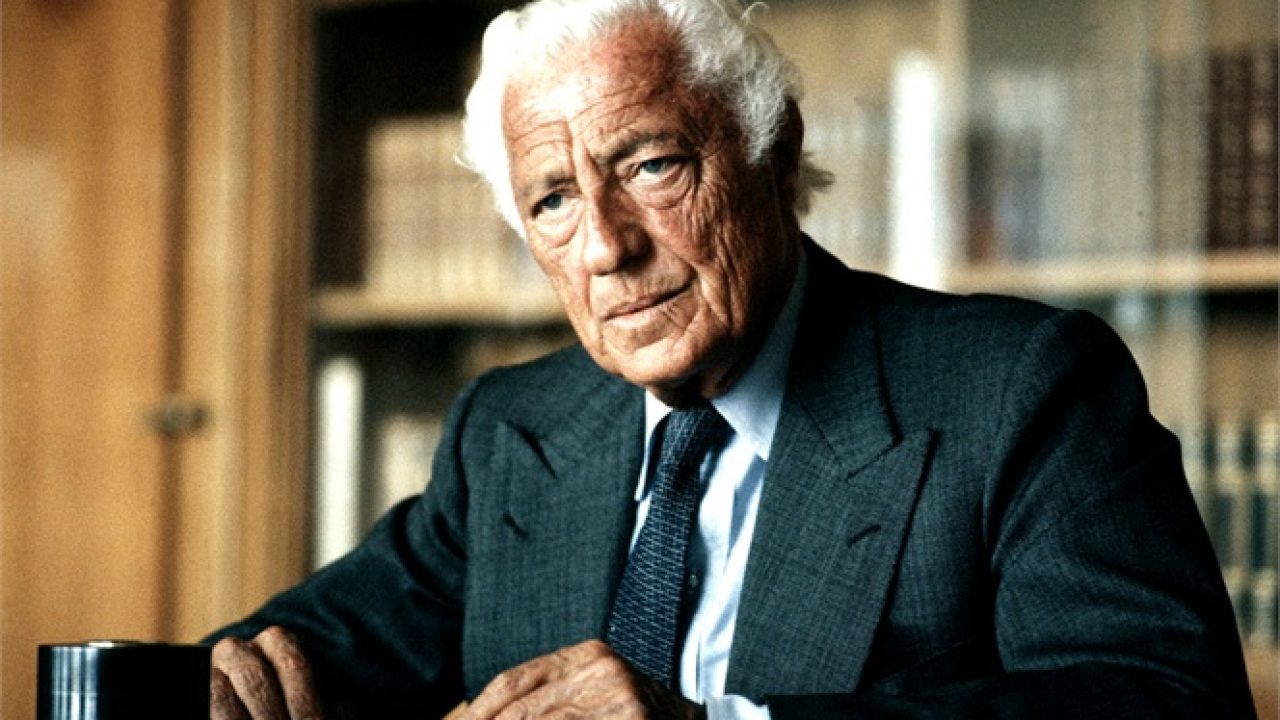

Le costume, loin d’être relégué au placard, connaît depuis les années 2010 un véritable renouveau grâce à la convergence des réseaux sociaux, de l’artisanat et d’une nouvelle génération d’amateurs éclairés. Porté par le mouvement « sarto », ou sartorial (du latin sartor, le tailleur), il redevient une pièce de style et de passion, plutôt qu’un simple uniforme de bureau. Des figures comme Hugo Jacomet et son site Parisian Gentleman ont popularisé l’idée qu’un costume bien coupé est avant tout une expression de soi, héritière d’un savoir‑faire historique. Sa démarche sartoriale rentre dans les mœurs et chacun semble adopter la sienne.

Sur Instagram et TikTok, la communauté dite sartoriale partage ses looks, ses essayages et ses connaissances techniques, contribuant à démocratiser la culture tailleur auprès d’une génération connectée.

Hugo Jacomet vêtu d’un costume Blandin & Delloye

Blandin & Delloye, héritiers et passeurs du costume moderne

Choisir un costume Blandin & Delloye, c’est renouer avec l’histoire du vêtement masculin tout en l’inscrivant dans le présent. Chaque pièce est conçue comme une synthèse : coupe contemporaine, respect des codes classiques et savoir‑faire tailleur. Dans leurs showrooms, de Paris à Ottawa, l’expérience client devient un moment de transmission : choix des draps, travail sur les revers, ajustements millimétrés, personnalisation des doublures ou des boutons.

Dans un monde où l’uniforme corporate s’efface derrière le style personnel, Blandin & Delloye incarne le retour à un costume porteur de sens, pensé pour durer et raconter une histoire. Plus qu’un vêtement, c’est une signature.

Le mot de la fin

Le costume de demain semble destiné à une double vie. S’il continuera d’être un vêtement de distinction pour les événements formels et les amateurs de style classique, il se mêlera également à des usages hybrides, plus décontractés, intégrant des tissus souples, des baskets ou des accessoires inattendus.

Le costume ne disparaîtra pas : il s’adaptera, encore et toujours, aux mutations de la société et à la manière dont les hommes veulent raconter leur histoire à travers leurs vêtements.